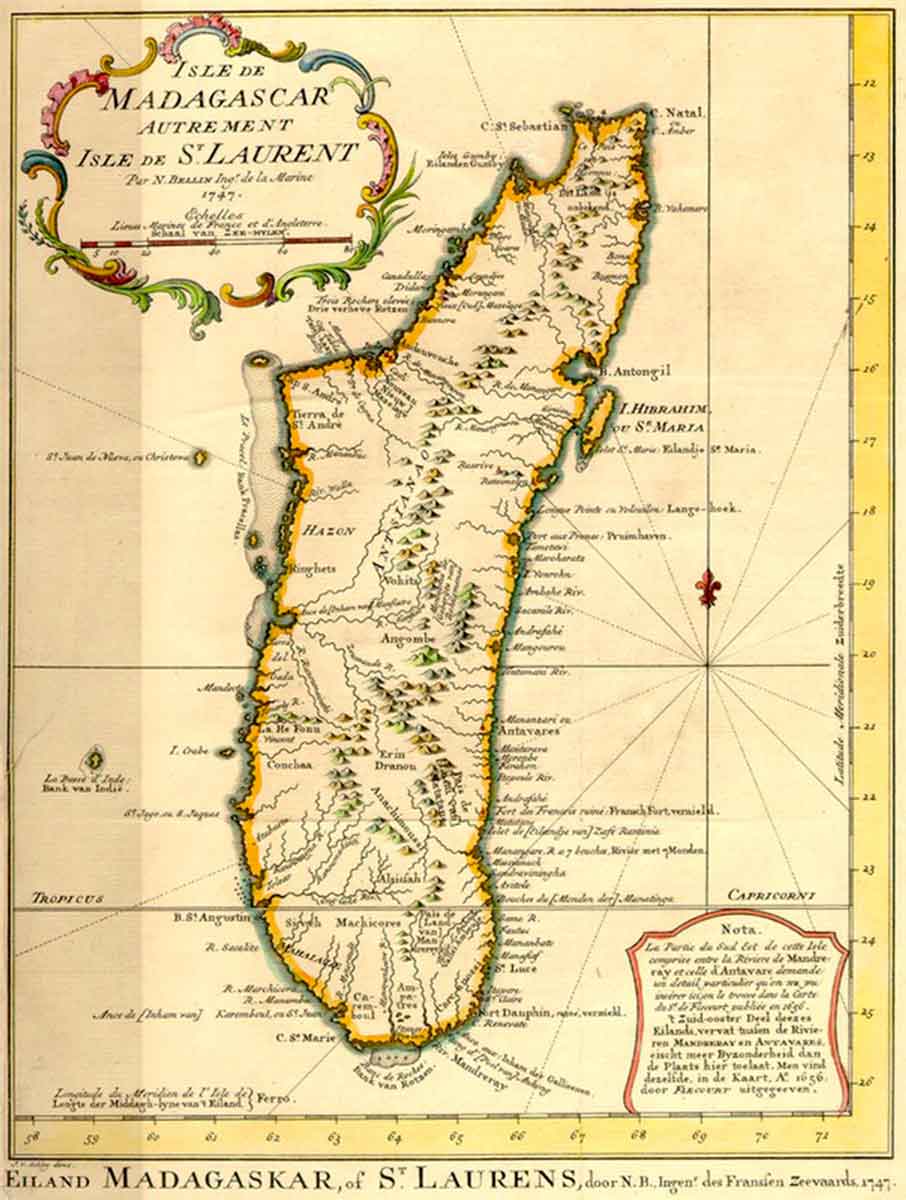

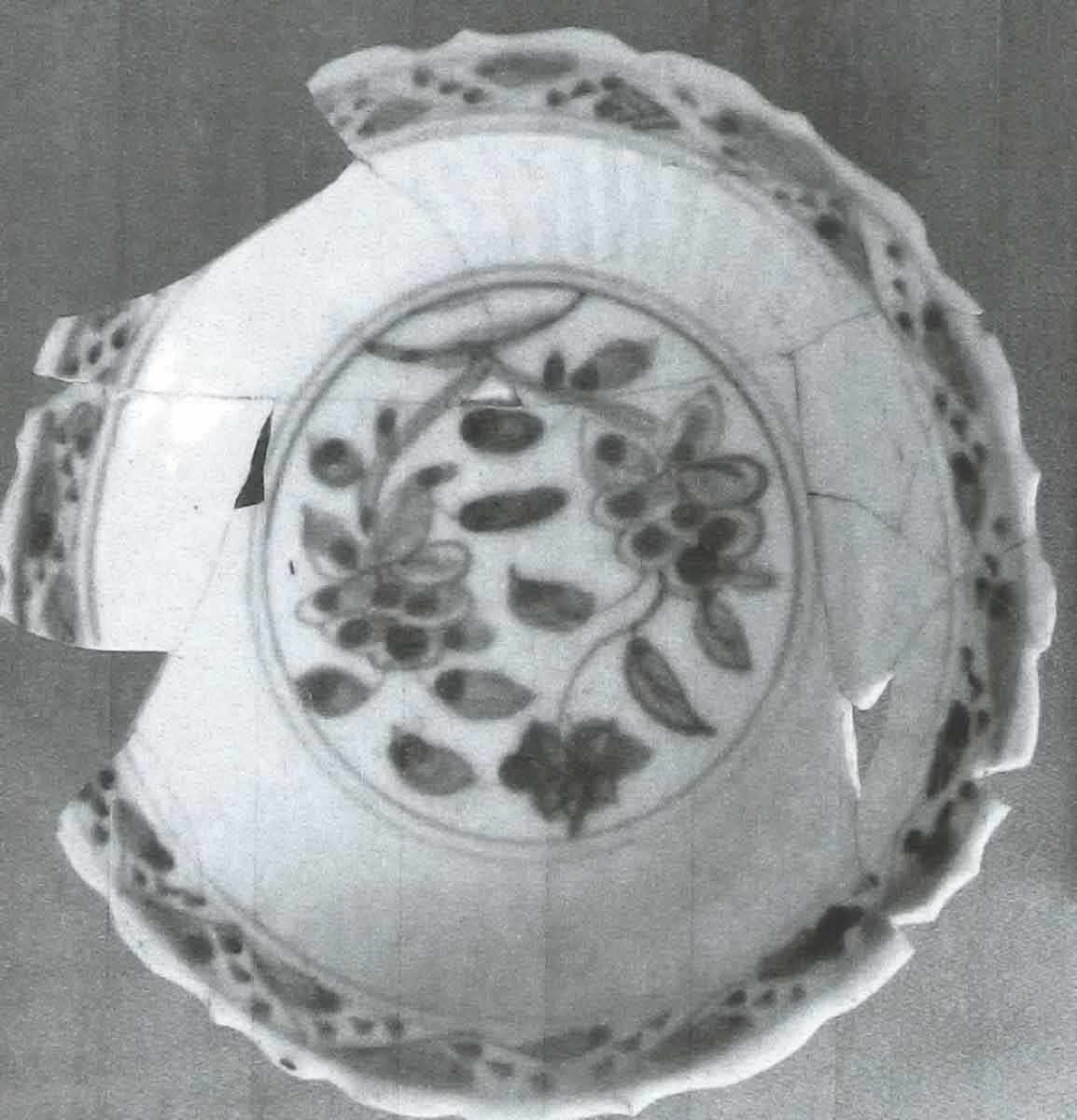

Entre le XVème siècle et le XIXème, l’importance de Vohemar comme « échelle » du commerce semble diminuer. Cependant, Vohemar va être régulièrement visité par des traitants, notamment par les français. Et c’est surtout à eux que nous devons le peu d’informations que nous avons sur cette période de la vie de Vohemar

Les premiers traitants

Qu’appelait-on la « traite » au XVIIème siècle ? Pour nous, il s’agit surtout du commerce des êtres humains, et notamment de la « traite des noirs ».

En fait, à l’origine, la traite est une activité commerciale qui, au départ consiste à échanger des produits locaux ( grains, produits de la mer, de l’élevage et ...des esclaves !) contre des marchandises d’importation, notamment des objets manufacturés comme les fusils ou les étoffes.

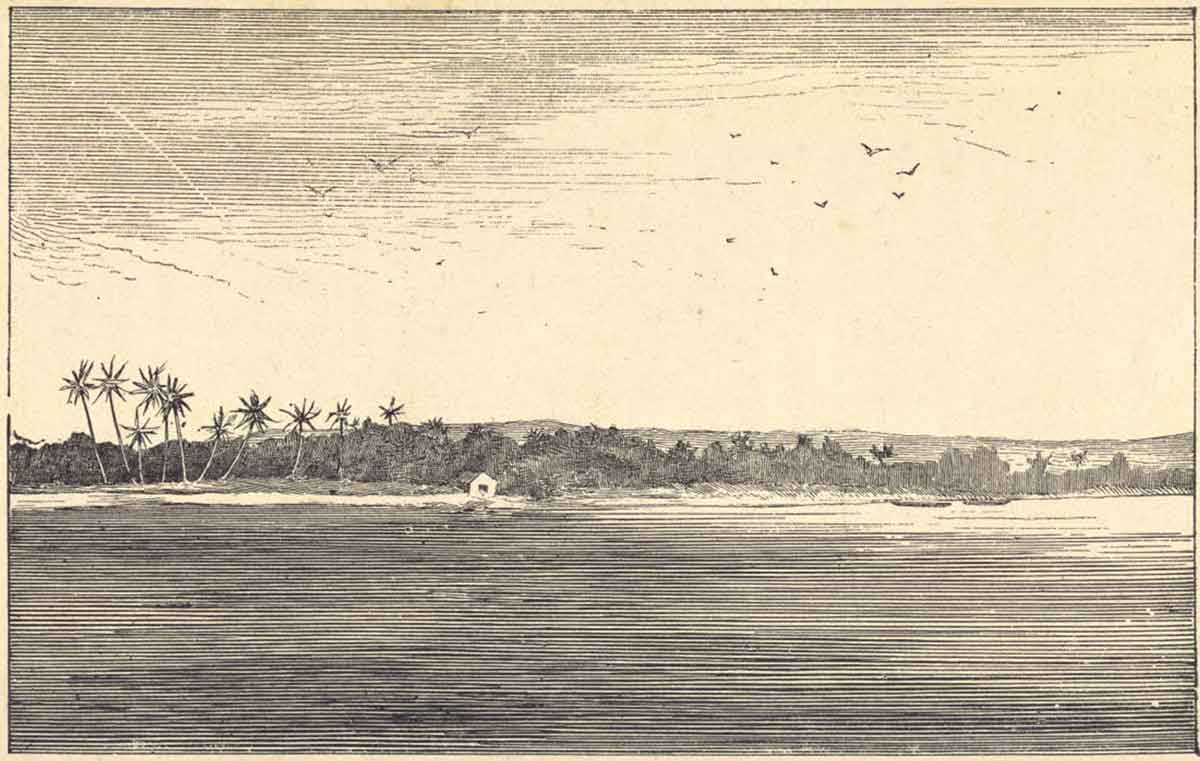

A Madagascar, pendant longtemps, la traite fut pratiquée par la Compagnie des Indes qui avait installé plusieurs comptoirs sur les côtes malgaches, jusqu’à sa ruine en 1769, époque où la traite devint monopole du roi de France. C’est Mayeur qui nous fournit le premier récit d’un français à Vohemar . C’est en tant qu’agent commercial au service de la Compagnie que Nicolas Mayeur arrive à Madagascar, en 1762, à l’âge de 15 ans. Il y restera 26 ans. Parlant parfaitement le malgache, Mayeur deviendra l’ami de plusieurs « Mpanjaka »(rois)malgaches. Il deviendra également l’adjoint du baron de Benyowski, aventurier qui s’intitulera « roi de Madagascar ». Mayeur a parcouru le nord de Madagascar en 1775. C’est à lui que nous devons l’évocation des ruines de Vohemar : « Le 14, je partis pour me rendre à Voyémare, rivière que domine un gros morne de ce nom, situé sur le bord de la mer à quelques lieues dans le S. de Loukay (Loky). On voit un peu avant d’arriver dans le S. de Voyémare les restes de deux bâtiments en pierre de forme carrée, lesquels paraissent anciens. Ces monuments ne sont point l’ouvrage des gens du pays, aussi est-il de tradition chez eux qu’ils ont été bâtis par des blancs qui habitèrent autrefois cette partie de l’île. Il y avait alors, selon eux, une pointe de terre qui s’étendait fort au large et formait un port très beau, très spacieux, très sûr, où les vaisseaux étaient parfaitement à l’abri ; mais un fort ouragan ayant submergé la pointe, le port se trouva détruit et bientôt comblé ; une suite naturelle de ce désastre fut l’abandon de l’établissement et la retraite des blancs.... Le 29 (je) partis avec neuf hommes seulement pour me rendre à la baye (baie) de Voyémare qui porte chez les noirs le nom de Heharang (Iharana) ou Tsiarangbazaa, ce qui signifie Port des Blancs.»

Mayeur sera suivi, dès 1786, par le traitant Lassalle qui accompagne également Benyowski dans ses explorations intéressées. Nous apprenons, par son Mémoire sur Madagascar qu’il ne s’intéressa pas beaucoup à Vohemar : « Le 8 janvier 1786, nous partîmes pour la baie de Vohémare, traversâmes une partie de l’Ile et, après six jours de marche arrivâmes à la rivière de Manambato dont le fond est d’un sable si jaune, si luisant, que nous le crûmes d’abord de l’or. On trouva sur une hauteur, à peu de distance de là, une mine de plomb dont les habitants ne connaissent pas l’avantage : elle me parut facile à exploiter. Le 21, nous continuâmes notre route et le 24 nous dûmes coucher à un village chef-lieu appelé Bemongot [...] Le chef nous invita de faire le serment de sang et d’amitié, ce que nous acceptâmes. Peu après, il nous apporta des morceaux de minéraux en nous désignant l’endroit de son pays où il y en a en abondance. Je fus envoyé le reconnaître et j’y trouvai les mines dont ce chef avait parlé. On réduisit cette matière dans un creuset, et elle rendit de la belle marcassite : on pouvait l’exploiter à peu de frais. Etant dépourvus de tout, il nous fallait cependant renoncer, non sans conserver l’espoir de le faire dans un tems (sic)plus heureux. Le 30, nous partîmes, et, le 3 février, nous étions à la baie de Vohémare, qui n’offre rien d’intéressant ». Déçu par Vohémar, Lassalle est cependant professionnellement intéressé par les prairies des environs qui, remplies de bœufs et de chèvres, produisent du bon tabac, de la cire jaune et du miel excellent. Quant aux bords de mer :, ils « fournissent beaucoup d’ambre gris et des tortues que les naturels pêchent et dont ils vendent l’écaille ».

Les témoignages de Mayeur et de Lassalle sont sans ambigüité : ils nous renseignent sur les produits convoités par les traitants... Ceux qu’achetaient déjà les « Arabes »(et sans doute continuent-ils à le faire à cette époque) : l’ambre, l’écaille de tortue, les bœufs, mais on voit poindre aussi l’intérêt pour les produits qui vont servir à l’industrie en train de se développer en Europe : les produits miniers. C’est encore, et de plus en plus, le mobile des voyages qui seront effectués au début du XIXème siècle. C’est en tous cas le mobile initial de Leguevel de Lacombe qui va parcourir tout Madagascar entre 1823 et 1830. Arrivé dans l’Ile pour y faire du commerce, il va –grâce à sa connaissance de la langue et des mœurs malgaches– devenir l’ami de personnages importants et participer à l’expédition des troupes merina dans le Nord..

Les hostilités entre Hova et Antankarana

Mettant à exécution le souhait de son père, Andriapoinimerina, de « faire de la mer la limite de son royaume », le roi Radama 1er organisa en 1824 une expédition dans l’Est et le Nord de Madagascar.

Les guerriers du nord

Admis à suivre l’expédition de l’armée hova dans le Nord, Leguevel de Lacombe va étudier les ressources du pays, comme il l’avoue dans son Voyage à Madagascar et aux Iles Comores. « Nous marchâmes pendant trois jours, nous dirigeant vers le nord ; le soir, nous étions toujours forcés de camper, car si nous arrivions dans quelques villages abandonnés, nous n’osions pas nous y arrêter, dans la crainte d’être surpris par les Antancars qui n’étaient pas encore soumis aux Hovas, et contre lesquels l’expédition avait été particulièrement destinée. Ces propositions m’étaient d’autant plus agréables qu’il m’eût été difficile de parcourir, sans son appui, une étendue de plus de cent cinquante lieues dans un pays composé d’une infinité de petits districts sauvages qui n’étaient pas encore soumis aux Hovas ». Les étapes de la marche lui permettent d’étudier le terrain comme en témoigne son récit d’une halte à Ranomafana : « La source coule sur du sable brun qui ressemble à de la limaille de fer couverte de rouille. Je ramassai en cet endroit plusieurs échantillons de sulfate de fer ». D’autre part, le récit de Leguevel de Lacombe nous permet de suivre la progression des hostilités entre Merina et Antankarana dans la région de Vohemar. Dans le chapitre VI de son Voyage à Madagascar Leguevel de Lacombe décrit comment « L’armée hova est surprise par les Antancars » :

« Le lendemain, 14 novembre, nous avions fait environ trois quarts de la journée au N. et nous allions faire halte près d’un bois afin de choisir des hommes pour éclairer notre marche, car Ratef craignait une surprise, lorsque nous fûmes attaqués par les gens du pays qui sortaient du bois en poussant des cris ; ils étaient au moins cinq mille ; quelques-uns étaient armés de fusils, mais le plus grand nombre n’avait que des zagaïes.(sic) Les Hovas, qui n’étaient pas préparés à cette attaque, ne purent résister au premier choc et perdirent d’abord quelques hommes ; cependant ils ne tardèrent pas à se rallier et à mettre l’ennemi en déroute : nous les poursuivîmes dans l’ouest. Surpris par la nuit, il nous fallut camper près d’une rivière. Un grand nombre d’ennemis avaient été tués dans cette affaire, mais nous n’avions pas pu faire un seul prisonnier, parce qu’ils avaient eu soin d’enlever tous leurs blessés dans le combat. Il était déjà tard lorsque, le 15 novembre, nous levâmes le camp après avoir eu beaucoup de peine à trouver des pirogues pour traverser la rivière ; sur la rive droite, le major Ratsivola nous quitta avec un bataillon pour se rendre à la baie de Vouëmaro par la côte. Cinq heures après, pendant que les soldats dispersés s’occupaient à chercher des vivres, ils furent encore attaqués et perdirent six de leurs hommes ; l’un d’eux était le capitaine Rafali, que le général regretta beaucoup. Malgré cette perte, les Hovas n’eurent pas de peine à repousser l’ennemi qui était mal armé et combattait sans ordre ».

Le gouvernement hova de Vohemar

Cependant, mieux armés et entraînés, les troupes de Radama obtinrent la soumission du roi Antankarana Tsialana Ier et installèrent des postes militaires à Ambohimarina (Montagne des Français) et à Amboanio près de Vohemar. La région d’Iharana (Vohemar) fut détachée du royaume antankara pour devenir un gouvernement sous l’autorité merina. Tsimandroho, un prince sakalave qui avait combattu avec les Antankarana et qui avait fait soumission fut nommé gouverneur de Vohemar. S’étant révolté contre les Merina, il dut s’enfuir en 1835. La « partition »de Vohemar avait pour les Merina un intérêt plus grand que la possession de la désertique région de Diego Suarez. Un intérêt économique d’abord, grâce à l’activité de son port fournissant de confortables revenus en droit de douanes ; un intérêt politique ensuite dans la mesure où elle affaiblissait la domination antankarana.

Les accords franco-antankarana

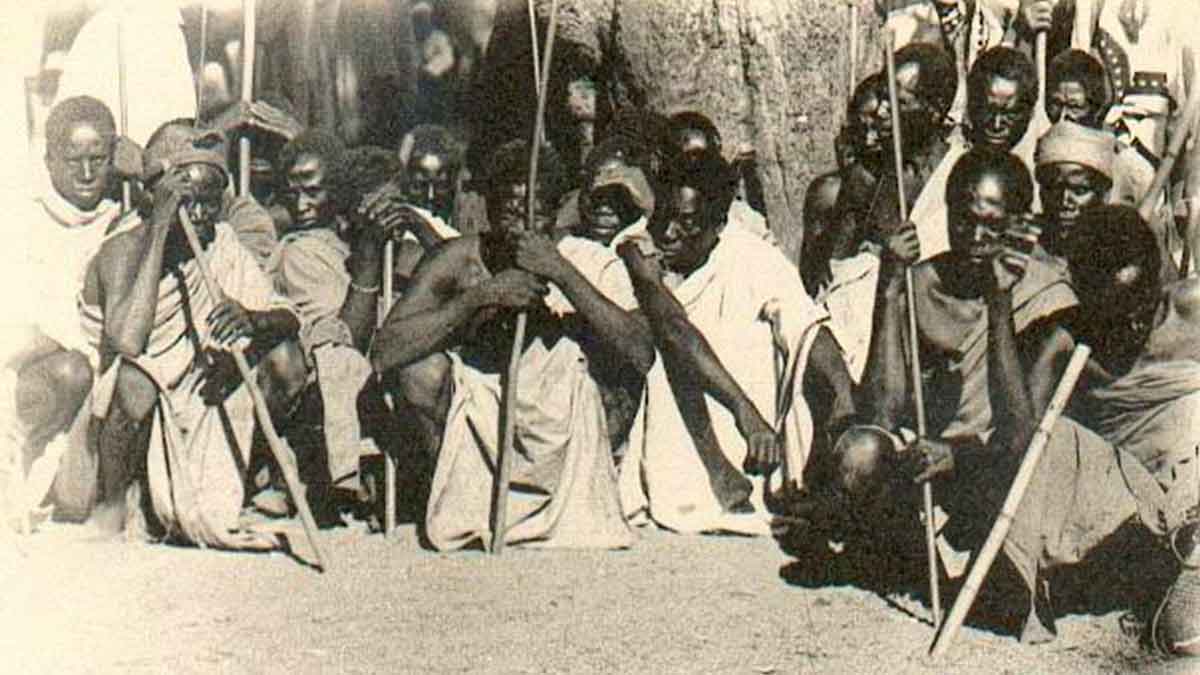

Le Roi Tsialana et sa suite. Au premier plan au centre :Tsialana, à gauche Tsiharo (fils de Tsialana), à droite Fahavana (frère de Tsialana)

A la mort de Tsialana Ier, qui, jusqu’au bout avait essayé de refouler les envahisseurs, son fils Tsimiharo lui succède. Animé d’« une haine profonde et d’un vif désir de vengeance » (Guillain) il tente de reconquérir son royaume. Trahi et vaincu, il doit se réfugier dans l’archipel des Mitsio et demande l’aide de la France. Par le traité du 5 mars 1841, il cède à celle-ci tous ses territoires, notamment toute la province de Vohemar. Mais la France se refusant à toute action armée contre les Merina, les Antankarana lancent une série d’actions contre ces derniers. En 1842, une expédition contre la garnison de Vohemar, se traduit par la mort de nombreux soldats et officiers Merina. Les Antankarana s’attaquent aussi aux européens. En 1845, « un colon de Vohemar se plaint pour la troisième fois au commandant de Nosy Be, après avoir perdu une première fois 40 bœufs, 5 esclaves, 12 paires d’anneaux d’or et du linge ; une autre fois 62 bœufs sans compter les menaces adressées à ses maromita (porteurs) et sa femme, dépouillés des pieds à la tête » (Micheline Rasoamiaramanana). En fait, Vohemar restera occupé par les troupes merina jusqu’à la colonisation de Madagascar, 50 ans plus tard, et de plus en plus d’européens, et surtout d’indiens viendront s’y installer.

Vohemar restera un port de traite mais, dans la seconde partie du XIXème siècle les préoccupations mercantiles des voyageurs se doubleront de plus en plus de visées coloniales.

(à suivre)

■ Suzanne Reutt