aa

2011

Ma dernière cartouche

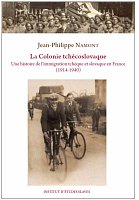

La Colonie tchécoslovaque en France de 1914 à 1940

02-11-2011 Paul Bauer

Jean-Philippe Namont, agrégé et docteur en Histoire, chercheur associé au CNRS vient de publier aux éditions de l’Institut d’Etudes Slaves un ouvrage intitulé « La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l’immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940) ». Au micro de Radio Prague, il revient sur cette page mal connue de l’histoire des relations franco-tchécoslovaques et nous expose le rôle central joué par les immigrants tchécoslovaques dans la France de l’entre-deux-guerres.

Jean-Philippe Namont, qu’est-ce que la Colonie tchécoslovaque de France et pourquoi ce nom de Colonie ?

« Le terme de Colonie s’emploie pour désigner la fédération d’associations qui existent entre 1914 et 1940 en France, mais aussi pour désigner à l’échelle locale, d’une commune, l’association tchécoslovaque du lieu, par exemple, la Colonie tchécoslovaque d’Argenteuil, celle de Lens etc. Elle est créée en 1914, à l’été 1914, avec un double objectif. D’abord, pour organiser l’enrôlement de volontaires tchèques puis tchécoslovaques dans la Légion étrangère française, pour combattre contre l’Autriche-Hongrie, pour libérer la Bohême puis la Tchécoslovaquie. L’autre objectif est surtout d’éviter aux Tchèques qui vivent essentiellement à Paris d’être considérés comme les ressortissants d’une nation ennemie. Donc, il s’agit de fournir des cartes d’identité et d’œuvrer pour la protection de leurs biens matériels pour leur éviter la mise sous séquestre de ces biens. »

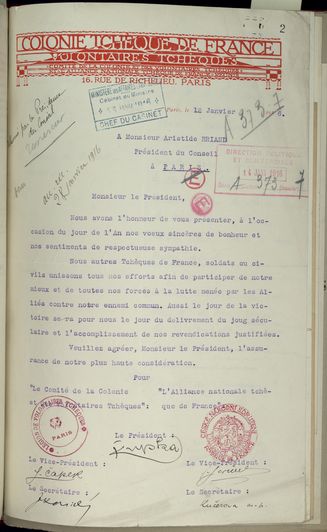

Vœux de la colonie tchèque de France au président du Conseil Aristide Briand le 12 janvier 1916, photo: Ministère des Affaires étrangères et européennes, Archives, Guerre 1914-1918

Est-ce qu’elle parvient à ses objectifs au sortir de la guerre ?

« Elle y parvient dès le départ, dès l’automne 1914, car le ministère de l’Intérieur autorise cette structure à délivrer des cartes d’identité. Elle devient un consulat sans Etat. A partir de 1915, lorsque s’organise l’émigration politique avec des gens comme Masaryk et Beneš elle est reprise en main, mais elle conserve cette possibilité de délivrer des cartes d’identité. Elle évite ainsi à des ressortissants tchèques d’être emprisonnés. »

Après la Première Guerre mondiale, quel est son rôle en France ?

« Après 1918, elle a une volonté englobante. Elle se transforme en un réseau qui n’est plus seulement parisien, car les premières associations étaient seulement parisiennes, elle travaille désormais à une échelle nationale, celle du territoire français et elle accompagne le flux migratoire qui se développe à partir de 1920. C’est donc une fédération. »

Est-ce qu’on peut dire que cette fédération constitue une sorte d’acteur bilatéral dans les relations franco-tchécoslovaques ?

« C’est comme ça qu’elle s’est identifiée dès le départ, dès l’été 1914. C’est un acteur politique. Mais par la suite, dans les années 1920-1930, elle est un relais pour l’Etat tchécoslovaque, c’est-à-dire l’ambassade, les consulats, qui se servent de la Colonie et des associations qui la forment pour recueillir des informations sur les besoins des immigrants et pour distribuer une aide sous la forme d’une subvention aux travailleurs, aux mineurs, aux enfants, etc. »

Vous parliez de flux migratoires, qu’est ce qui fait que dans les années 1920-1930, après la création de la Première République tchécoslovaque, la France est une terre d’élection pour les migrants tchécoslovaques ?

Groupe de volontaires tchèques au Palais-Royal avant leur départ pour Bayonne, 1914, photo: Collections du Sokol de Paris « Les migrations tchéco-slovaques, avant 1914, s’inscrivent dans un mouvement long qui se poursuit après 1918. Il est certain que certains migrants tchécoslovaques rentrent au pays après 1918, mais d’autres partent car il y a des perspectives de travail dans d’autres pays que la France. A partir de 1921, les Etats-Unis ferment leur frontière en établissant des quotas. Il faut donc trouver une autre solution pour ceux qui veulent partir, et la France en est une, puisqu’en 1920, une convention d’émigration est signée entre les deux pays et reprend les mêmes termes que les deux conventions que la France avait signées en 1919 avec l’Italie et la Pologne. Donc, il y a des possibilités et la France devient le premier pays d’émigration pour les tchécoslovaques à partir de 1923-1924. »

Toujours sur les migrations, comment expliquez-vous ce départ de Tchécoslovaques ?

« Ca s’explique car il y a des opportunités en France. Les entrepreneurs français ont besoin d’une main-d’œuvre étrangère : ils font appel à des Italiens, ils font appel à des Polonais. La Tchécoslovaquie est un pays allié qui a signé la convention. Pour les entreprises françaises, elle est un vivier en quelque sorte et elles sont très actives pour recruter. L’Etat français les aide, puisqu’à partir de 1929 et 1934 il y a une mission d’émigration en Europe centrale qui recrute principalement des ouvriers agricoles depuis Bratislava et qui sont des Slovaques. Il y a une efficacité de l’Etat et des entreprises françaises à recruter des spécialistes, les verriers par exemple. »

Est-ce que vous pouvez quantifier ces flux migratoires et nous expliquer comment ces migrations se distribuent sur le territoire français ?

Une fois la Tchécoslovaquie créée en 1918, les objectifs de la Colonie atteints durant la Première Guerre mondiale, comment expliquez vous le maintien de cette fédération dans la France de l’entre-deux-guerres ?

« Après 1920, elle va mener une action essentiellement sociale. Les besoins des immigrants tchécoslovaques sont grands. Ils ont besoin de conseils, ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue. Ils ont également besoin que l’on pourvoit à leurs besoins en cas de maladie, de période de chômage. Il peut parfois s’agir de payer des enterrements. Et puis, la colonie va beaucoup s’occuper des enfants, pour leur payer des vacances par exemple ou des excursions, mais aussi pour créer des classes et des écoles tchécoslovaques qui vont se former dans les lieux où il y a des concentrations importantes. Elle va aussi organiser une action culturelle pour monter des pièces de théâtre, pour organiser des soirées communes, etc. »

Quelle est la situation de cette fédération au moment de la disparition de la Tchécoslovaquie en 1938 ?

Štefan Osuský « En France, la situation est particulière en ce sens que lorsque la Tchécoslovaquie n’existe plus en mars 1939, l’ambassadeur Štefan Osuský est confirmé par les autorités françaises dans ce rôle et la Colonie tchécoslovaque est pour lui un pilier, une fédération très active qui veut surtout jouer, en 1939, le rôle qu’elle a joué en 1914 et en 1870 ; car il y avait déjà eu une action militaire. 1870, 1914, 1939, trois moments pour œuvrer politiquement et militairement. Cette colonie se montre donc très active, notamment par le biais d’une propagande très forte. »

Quel est son destin durant la Seconde Guerre mondiale?

« Avec la débâcle, la Colonie tchécoslovaque cesse d’exister immédiatement. Elle encore active en avril 1940 et puis lorsque les troupes allemandes arrivent, elle passe dans la clandestinité. Certains dirigeants partent vers la Grande-Bretagne, d’autres sont obligés de passer dans la clandestinité, de se cacher, tout simplement. Et puis, les associations locales comme la colonie centrale cessent de fonctionner. Certaines archives sont brûlées pour ne pas être saisies par la Gestapo. Il y a ainsi une mise en sommeil. Par contre, certains dirigeants qui étaient actifs, entrent dans la résistance. Qu’il s’agisse du Sokol de Paris ou des communistes qui eux n’étaient pas entrés dans la colonie, mais qui vont jouer un rôle dans la résistance. »

Avec la débâcle, la Colonie tchécoslovaque cesse d’exister immédiatement. Elle encore active en avril 1940 et puis lorsque les troupes allemandes arrivent, elle passe dans la clandestinité.

Est ce que la Colonie française renaît après la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale?

« Elle ne va pas renaître sous ce nom, mais il y a une volonté des anciens acteurs de la Colonie tchécoslovaque à la faire renaître, en effet. Une fédération va réapparaître et ceci, dès la fin de l’année 1944. Mais beaucoup d’immigrants sont partis. D’abord dans les années 1930. Beaucoup sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale, car il existait un Etat slovaque, en théorie indépendant. Et certains dirigeants de la Colonie ont tout simplement disparu. Le président a été déporté et il est mort en déportation, par exemple. Il y a volonté de la faire renaître. Seulement les divisions entre les communistes et les autres, les acteurs historiques de la Colonie de l’entre-deux-guerres, vont faire que la Colonie ne va pas renaître sous cette forme. Une association des originaires de Tchécoslovaquie communiste va naître et, à partir de 1948, sera reprise en main par l’Ambassade au moment du passage au communisme. Les associations comme le Sokol restent à l’écart de façon plus isolée. »

Les visions de la tente. 15/08/1856

aa

La Légion étrangère. Auguste Terrier. 1903.

Le Corps Expéditionnaire Français DANS LA CAMPAGNE D'ITALIE (1943 – 1944)

aa

TRACES DE LA GRANDE GUERRE À GENÈVE

aa

Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc

aa

The legion of extraordinary gentlemen

The Irish Times - Saturday, October 8, 2011

|  |  |

| Dermot O'Shea in uniform at the Arc de Triomphe. PHOTOGRAPH: JOEL SAGET/AFP/ GETTY IMAGE; EMMANUEL FRADIN | Paul Hoey, a former member of the French Foreign Legion, on active service in Somalia in 1992. MAIN PHOTOGRAPH: BRYAN O'BRIEN | Paul Hoey, a former member of the French Foreign Legion |

Dermot O'Shea in uniform at the Arc de Triomphe. PHOTOGRAPH: JOEL SAGET/AFP/ GETTY IMAGE; EMMANUEL FRADIN

DISPATCHES: The French Foreign Legion counts several Irish soldiers among its ranks. Established in 1831 as an elite corps of foreigners willing to take up arms for France, it’s as secretive as it is selective. RUADHAN MACCORMAIC meets Irish members, past and present, and discovers some truths, some myths, and the uncompromising code of discipline that make it the most notorious army in the world

AS DERMOT O’SHEA was preparing to deploy to Afghanistan, a superior told him to imagine a scenario like this: You’re manning a border post and you’ve got an order to shoot on sight. No one is to cross. A woman comes running. What do you do?

“It was such an outrageous hypothesis, it really was, but it still had me a little worried and anxious, thinking, ‘God, what would I do?’ ”

As a gunner in Afghanistan, O’Shea’s job was to man a vehicle-mounted 50-calibre machine gun while the rest of his team scoured for road-side bombs. He came under fire several times on his six-month tour, although in the end he never had to fire a shot. Not that he wasn’t prepared. “When you’re detached and removed from that environment, you can spend hours and days philosophising about taking someone’s life,” he says. “But when gunfire starts cracking in the air and you see little shadows and feet and coat-tails running ahead of you, you don’t think, ‘that man, he has his own stream of consciousness and a family’, you just think, ‘well, he’s got a f**king AK-47, and if his bullets don’t hit me, mine have got to hit him first’.”

O’Shea, a gregarious 25-year-old from Balbriggan, Co Dublin, is sitting in a Paris café on his first holiday since the end of the Afghan tour. His hair is close-cropped, but with his bright T-shirt, an incipient beard and a rapid-fire laugh, he could pass for a student whiling away an off-term afternoon.

It’s more than three years since his journey to Afghanistan, via Paris, began at his desk in a Dublin bank. He had gone straight into the job after his Leaving Cert; initially, the idea was to spend a year saving for a laptop and clothes for college, but a steady wage and the sight of a good career path was enough to change the plan.

In January 2008, recession had yet to re-enter Ireland’s vocabulary, but in the bank, staff could clearly see the wheels slowing down. They noticed less paperwork passing their desks, more loans being refused, internal promotions seeming to freeze. “We knew something was up, and then the boredom started to kick in,” he recalls.

A few years earlier, O’Shea had watched a TV documentary about the French foreign legion. “I saw these guys running around in the desert, shouting orders. I thought, ‘that sounds exciting and romantic’.” He shakes his head, as if at his own innocence.

Friends were sceptical; he was not, he admits, the soldierly type. “At 17, I had hair down to my shoulders. I was lead singer in a rock band. I was prancing around in ripped jeans in Eamonn Doran’s on a Friday night,” he laughs.

Neither were his parents keen on the idea at first. “My mum was distraught at first, but not showing it. ‘That’s nice, that’s nice,’ she’d say. Then my dad would come into my room later and say, ‘Your mother’s in tears, what are you talking this nonsense for?’.”

That August, aged 22, O’Shea took a flight to France. He made his way to the huge iron gates of the Fort de Nogent, the foreign legion’s recruitment centre on the outskirts of Paris, and handed over his passport.

There are two French foreign legions. One is a physical entity – a wing of the French army created in 1831 for foreigners willing to take up arms for France. It’s a professional, elite corps made up of soldiers from every part of the globe, who are recruited and trained separately to the regular French army but fight and carry out missions alongside it. The second one is an idea, a mental image-bank, a jumble of myths and legends created over almost two centuries. Some of these are true, others not, but together they have given the legion a mythic resonance.

It’s a glorious morning when I pull up at the legion’s command headquarters, a vast complex in Aubagne, near Marseille. The security barriers are lifted by immaculately dressed légionnaires with grey-green uniforms and thick beards. Inside, small groups of young men in blue tracksuits jog along the road under an officer’s watchful eye; others are sweeping rubbish or scrubbing spotless walls. In one of the main buildings, where the corridors are abuzz with the accented French of eastern Europeans and Latin Americans, Capt Florent Legras points out the seven-article honour code that all new recruits must memorise. Article one: “Légionnaire, you are a volunteer serving France with honour and fidelity.”

And article six: “The mission is sacred. You carry it out until the end and, if necessary, in the field, at the risk of your life.”

For many, the Foreign Legion conjures up images of men on the run, murderers and rapists fleeing their past. Today, all applications are vetted by Interpol, although minor misdemeanours are tolerated. “Some men have committed small errors,” says Legras. “We offer them a second chance. No problem . . . But the Foreign Legion is not an alternative to the French justice system, or any other justice system.”

That doesn’t stop people trying. Paul Hoey, from Raheny in Dublin, remembers sharing a dorm with 17 others just after arriving in Aubagne in 1985. The gendarmes would arrive at night and drag people out of bed. “You have people running in, saying, ‘Where do I sign?’. You get guys coming in with suitcases full of money. They think, once the door closes, that’s it, you’re safe. You see some hairy people there – you really do. Some really hard-looking nuts.”

Hoey worked as an apprentice net-maker in Howth before joining the Irish Navy at 17 and serving four years there as a communications specialist. When he left, it was the mid-1980s and jobs were scarce, so after a few months he and his friend Christy Browne put on their best suits and set off for the south of France. In a 15-year career in the Parachute Regiment, reputed to be the fittest and toughest in the legion, Hoey spent time in Somalia, Rwanda and Djibouti, where he survived a serious crash in which his truck overturned. By the time he left in 2000, he had risen to the rank of chief sergeant.

Sitting in the foyer of a Dublin hotel on a summer’s morning, Hoey looks every bit the long-distance runner, with his lean physique and chiselled features. His delivery is low-key and hushed, but his face lights up at the memories. “The mental side of it was probably the hardest,” he says of his early days. “New language, new culture. I remember getting to Aubagne, and the bowls are put out and you think, ‘great, we’re getting cereal’. No, it’s coffee in the bowls. There you are, drinking coffee out of a bowl. Who the f**k ever saw that in Ireland? And in the 1980s we hardly ever drank coffee in Ireland.”

Ciarán, the eldest of seven children from a single-parent family in north Dublin, was the first member of his family to go to college. In 1999, after graduating with a history degree, he joined the legion and spent five years in the same regiment as Hoey: the second parachute, based in Corsica. The Irish Army wasn’t recruiting at the time and he didn’t give the British army a thought. “I would have had a patriotic background and the British army was a bit taboo,” he says.

Ciarán’s memory of the initial three-week selection process in Aubagne is of a tiring, monotonous series of medical and physical tests. But once recruits are accepted, they are then brought to Castelnaudary for basic training, including five weeks in what is known as The Farm – an intense, physically demanding and psychologically punishing experience that takes place on farmland in Castelnaudary’s hinterland. If someone so much as coughs during meals at The Farm, everyone is made bring their tray outside and empty it on to the gravel. Anyone who dozes off during a class is made to do a hand-stand against a wall and dip their head in a bucket of freezing water. In Ciarán’s intake, there was a 50 per cent fail rate in basic training; some were invalided out, others were deemed unsuitable.

“The legion is psychologically tougher than it is physically,” he says. “One thing I learned in the legion is that anybody in the world – it doesn’t matter how small, how fat, how skinny or whatever you are – can be trained physically to do a job. Anybody. They will break you down and build you up the way they want you to be physically.”

In his five years in the legion, Ciarán travelled widely in Africa. In 2003, he spent five months in Ivory Coast, where the legion played a role alongside the regular French army during the country’s civil war. The capital, Abidjan, was in violent turmoil. Some incidents he has hardly told anyone about. He describes how he and a fellow légionnaire one day walked into an ambush of 30 armed men only to find that the backup from the French army wasn’t in place. Heavy fighting ensued. “Fire-fights from a distance are fairly easy to deal with. When an incident is close-quarter combat, very up close and personal, that’s more difficult to deal with.” Does it leave a scar? “You learn to live with them. You never forget them.”

Ciarán is not his real name. He returned to Ireland after his five years and re-trained as a teacher, but asks not to be identified because some of his acquaintances don’t know about his time in the French army.

Of all the controversies that pursue the Foreign Legion, none is more damaging than the charge that abusive methods are used against its own men. In 2009, the Association for the Defence of Soldiers’ Rights, known as Adefdromil, published a report in which it claimed the command took advantage of its soldiers, exploited their vulnerability in a foreign country, and left them at the mercy of violence and humiliation by junior officers. It also released photographs it said showed that légionnaires’ rights were being violated. In one, about 20 men in their underwear line up with their faces to a wall while a man dressed in combat trousers walks behind them, a beer in one hand and a bat in the other. Another appears to show recruits being forced to crawl through mud in their underwear.

The legion’s command vigorously contests claims that its disciplinary regime oversteps the mark. In Aubagne, Capt Legras says the legion has the same rules as the rest of the army, although they are applied “fully” in the legion. “One must understand that the Foreign Legion doesn’t work by just clicking one’s fingers. It doesn’t work by giving a few orders. No. We have a challenge to meet – a challenge of cohesion, of putting in place rules so that this group, so diverse at the outset, emerges as one from the trenches. This challenge cannot be met with a relaxed command system.”

“People who stepped out of line were taught a lesson, if you want to put it that way,” Ciarán says. Taught a lesson? “They were beaten.” But he adds that such incidents were rare.

Hoey says he “only punched two légionnaires” in 15 years, and he regretted it each time. What had they done? “F**king eejits. One guy was spraying champagne. F**king sprayed me. He was being stupid with it. I just whacked him. Then he came over and he apologised.”

Hoey has no time for people who complain about the disciplinary regime. “You’re a volunteer. If you don’t like it, don’t f**king go there,” he says. “Nobody came knocking on my door in Dublin, saying, ‘Paul Hoey, we want you.’ I know people who have crossed barbed wire, have stowed away in trains, hid under the trains – this is before the Berlin Wall came down – to get over to Europe to join the legion. You’re being fed, you’re being clothed.

“It sounds a bit harsh, maybe. A lot of lads, they don’t realise what they actually got out of the legion. They learn French. Their values. They’ve met some of the best people they’ll probably ever meet in their lives.”

SINCE IT WAS established in 1831 by King Louis Philippe as a way for France to enforce its colonial empire using foreign fighters, more than 36,000 légionnaires have died for France, in conflicts including the two World Wars, Indochina and Algeria’s war of independence. Today it comprises about 8,000 men of 140 nationalities.

Official figures on the number of Irish people currently serving are not available, but there is always a small contingent. At Castelnaudary, O’Shea met another recruit from Dublin, but the young man tried to take his own life during basic training and was sent home. Two more Irish joined his regiment later – one from Tipperary, the other from Dublin – but both deserted. Hoey admits to having tried to desert in the early stages. He was caught, forced to do 15 days’ solitary and 15 days’ hard labour (including an 8km run wearing a backpack full of sand on his back and dogs at his ankles), and thinks, looking back, that it was the making of him.

The legion has won praise in France for its important role in recent French operations, notably in Afghanistan and Ivory Coast. But, as critics point out, the legion can also be politically useful in ways that other units are not, because the loss of foreign soldiers in the battlefield has fewer domestic repercussions than the loss of Frenchmen.

But are these Irishmen’s wars to fight? “Of course, you could take the philosophical approach and say you were a pawn that was used – absolutely an expendable pawn,” Ciarán replies. “But at the same time, you join the French foreign legion for a reason. You don’t expect to have any say in what your political masters have ordered you to do.”

Joining was far from a political act, he says. “And I suppose, to rattle a few cages a bit, there are, as we know, Irish military advisers in many countries – certainly under a UN mandate, but it does happen.”

He mentions private-security companies that recruit in Ireland, and suggests: “It’s a bit tongue-in-cheek to say it’s an unpatriotic act and then, at the same time, there’s the whole post-western neutrality that we’ve always had.”

O’Shea – now three years into his five-year contract – never thought of joining the British army; he would have been uneasy with the idea, he says, so he considered only the Irish and French armies. To dismiss the choice to fight for France is to ignore the long military links between the two countries; a “Swiss cheese argument” he wouldn’t entertain. “Let’s say a bomb goes off in Dublin and al-Qaeda claims responsibility. Well, at least I’ve already served my five years with a Nato nation, fighting in Afghanistan to combat the Taliban, and by extension the al-Qaeda network.”

He bristles when critics liken légionnaires to mercenaries, a comparison he finds “completely unjust . . . A mercenary is someone who fights for a wage no matter where it comes from. A légionnaire is fighting under the French flag. We are part of the French army.”

The legion has a reputation for secrecy. It has opened up in recent times, but old habits die hard. It took more than a year from my first request for access to Aubagne before permission was finally granted, and my requests for interviews with recent Irish recruits were politely refused. At Aubagne, I was introduced to Maj Roderic Morrison, who was born in Enniskillen, Co Fermanagh, but moved to Scotland as a child.

Morrison was 20 years old in 1978, when he left home without telling his parents and headed to Paris to sign up. He thought of leaving a few times over the past 30 years, but couldn’t think of anything he could do in the civilian world that would be as satisfying as this.

Then there is the problem of readjusting to the outside world, which all ex-légionnaires experience. When Ciarán returned to Ireland in his late 20s, he didn’t know how to open a bank account or apply for insurance because he had never done either before.

Hoey was struck, back in Dublin, by how people didn’t follow orders. “It’s hard to accept that people won’t just accept to do as they’re told,” he says, laughing only a little bit.

After 15 years in one of the world’s most cosmopolitan organisations, he was also struck by what he felt was complacency and insularity in Irish life. “I grew up in the legion. My God, if I’d stayed in Ireland, I would have been a really naive person. The biggest thing that annoyed me when I came home was, you’re looking at people who are so narrow-minded. Open up. Look outside the box.”

Like each of the légionnaires I meet, Hoey describes his years in the legion as some of the best of his life, his comrades some of his closest friends. Like the others, he mentions the close relationship légionnaires build with France, its language and history. When O’Shea’s five years are up, he is thinking of going to college to study French.

The legion occupies an ambiguous place; of France and yet, subtly but unmistakably, self-contained and separate as well. Morrison has been a légionnaire for more than 30 years. He wife is French; so are his children, his syntax and his cultural references. So does he feel French? “No,” he replies without hesitation. “I’m a légionnaire. A légionnaire in the service of France. That’s all there is to it.”

Napoleonic sappers Legion tradition

About 1,000 men between the ages of 17 and 40 join the French Foreign Legion every year, having come through an evaluation process that whittles every eight applicants down to one. In the past, légionnaires were forced to serve under a pseudonym – a “declared identity” – but these days they can retrieve their own name after six months if they wish.

There’s only one entry position: that of légionnaire, whereas most officers are seconded from the French army. After three years, légionnaires can apply for French citizenship, while the completion of a five-year contract comes with the reward of a 10-year residency permit.

All armies are sensitive to history and protective of tradition, but the legion has retained some of its oldest codes and customs as a way of forging common bonds between its diverse soldiers.

Légionnaires – or les képis blancs, after their famous white cap – march at 88 steps a minute, slower than the 120 steps a minute of other French military units. They have their own music, songs and ceremonies.

And the beards are another nod to the the past; in the Napoleonic era, the dangerous, life-shortening work done by sappers was rewarded with certain privileges, such as permission to wear beards. The tradition lives on in the legion’s engineering regiments. On ceremonial occasions, such as the July 14th parade on the Champs-Élysées, they also wear the axe and leather aprons of Napoloeonic sappers.

Pour une culture armée

François Lecointre

Article extrait du numéro 11 de la revue

Expression de la singularité des armées et de leur finalité, la culture militaire, le plus souvent brocardée mais aussi, selon les périodes de l’histoire, utilisée comme vecteur de patriotisme populaire, est un élément constitutif du paysage culturel national. Sans doute en est-ce même une composante essentielle qui va bien au-delà de l’apport, généralement concédé avec une certaine ironie, de l’« art militaire » au patrimoine commun. Une conception proprement martiale de l’ordre des choses dont, en bien ou en mal, procède pour une part importante l’alchimie propre à chaque identité nationale.

Or cette culture militaire, pour ancienne qu’elle soit, est de plus en plus menacée au sein des démocraties occidentales par un mouvement récurrent de banalisation que le sociologue américain Morris Janowitz – le premier à en avoir identifié les effets à la fin des années 1960 – a décrit sous le terme de « civilianisation » Morris Janowitz, The Professional Soldier, The Free Press, 1971..

De quelle manière, et pour quelles raisons, un tel affadissement s’exerce-t-il ? Doit-on le déplorer comme la perte d’une dimension virile qui accroîtrait une propension européenne à la passivité inspirée de Vénus Robert Kagan, La Puissance et la Faiblesse, Paris, Plon, 2003. ? Doit-on au contraire s’en féliciter comme d’une rupture avec la « babouinerie et adoration animale de la force » « Babouineries et adoration animale de la force, le respect pour la gent militaire, détentrice du pouvoir de tuer. […] Et pourquoi noble ou chevaleresque sont-ils termes de louange ? […] Pris en flagrant délit, les humains ! Pour exprimer leur admiration, ils n’ont rien trouvé de mieux que ces deux qualificatifs, évocateurs de cette société féodale où la guerre, c’est-à-dire le meurtre, était le but et l’honneur suprême de la vie d’un homme ! » (Albert Cohen, Belle du Seigneur, Paris, Gallimard, 1968). qu’Albert Cohen dénonce comme une malédiction fondatrice des sociétés féodales ?

Pour comprendre ce phénomène et tenter d’en mesurer quelques conséquences, il convient tout d’abord de s’efforcer à une description rapide des principaux traits de la culture militaire tels qu’ils s’expriment à travers des manières d’agir, des manières de penser et des valeurs de référence souvent très décalées par rapport à la culture civile contemporaine. On pourra ensuite tenter d’identifier les courants et les mécanismes de banalisation qui sont à l’œuvre aujourd’hui avant de proposer quelques pistes de préservation ou de restauration d’une identité militaire peut-être plus nécessaire aujourd’hui que jamais.

Manières de faire

Les armées, c’est entendu, sont faites pour être engagées dans la guerre et, dans la guerre, ont pour fonction de « mettre la force en œuvre de façon méthodique et organisée » Gaston Bouthoul, Traité de polémologie, Paris, Payot, 1991.. Cette fonction est remplie dans un cadre, sous des contraintes et selon des procédés impératifs très caractéristiques, qui sont autant de fondements de la culture militaire.

Tout d’abord, la guerre se déroule dans des conditions de chaos et de désorganisation de l’environnement général, sur des « théâtres d’opérations » ou des « champs de bataille » que les civils sont réputés avoir évacués, fut-ce dans un exode dont les flux désordonnés sont susceptibles de désorganiser la logistique militaire. Elle se fait donc entre militaires face à un ennemi dont les moyens, la doctrine et la puissance sont a priori comparables à ceux des amis (sinon l’ennemi aurait été dissuadé par avance d’attaquer ou convaincu de se soumettre sans combattre) et face auquel, dans le respect du jus in bello, l’emploi le plus extrême de la force sera considéré comme légitime.

La guerre, ensuite, se fait dans le respect de la confidentialité des objectifs militaires à atteindre et des plans de bataille. Et si l’action de combat sert de support à une communication qui l’accompagne pour la rendre plus acceptable ou pour motiver les troupes autant que la population, il s’agit bien là d’une propagande contrôlée autant que le sont les correspondants de guerre envoyés sur le champ de bataille. Selon l’idéal type ainsi défini en se référant aux guerres entre États-nations et aux derniers conflits mondiaux, les armées sont donc engagées, sous la forme d’une confrontation extrême de grands ensembles militaires complexes, sur une durée définie précisément, le début et la fin des hostilités donnant lieu à des accords signés entre belligérants.

Pour conduire de telles guerres, les États modernes se sont dotés d’armées dont la puissance et l’efficacité procèdent de leur maîtrise des technologies les plus avancées ainsi que de leur capacité à planifier et à conduire des actions d’une grande complexité sur de vastes échelles. Entièrement organisées et rationalisées pour l’engagement le plus efficace possible dans une guerre qui s’intercale entre deux périodes de paix, les armées ne sont pas réputées être utiles dans des phases de non-emploi dont il est communément admis qu’elles doivent être totalement dédiées à leur préparation et à leur entraînement.

Manières de penser

Leur finalité les vouant à la nécessité éventuelle de l’engagement le plus extrême pour la survie du pays, les armées entretiennent un lien consubstantiel avec la nation. De ce lien découle un rapport au temps très singulier. Pas de nation, en effet, sans continuité historique passée et à venir ; continuité dont les armées se sentent pour partie les garantes. Les militaires s’inscrivent donc, consciemment ou non, dans le temps long de l’histoire et mettent toujours leurs actions et leurs propres évolutions en perspective. Sans doute cette forte historisation, ajoutée au principe selon lequel les armées ne trouvent leur pleine utilité qu’au moment où il faut faire la guerre, conduit-elle les militaires à se soucier assez peu de rentabilité immédiate, celle-ci ne pouvant être réellement mesurée qu’en de rares et tragiques occasions.

De la relation sacralisée qui existe entre la vie de la nation et l’existence des armées procède également une complète dépolitisation de l’institution, le lien entretenu avec la France transcendant la fidélité à un régime particulier. Cet apolitisme s’ajoute à la forte soumission au politique déjà évoquée. Il n’est cependant pas exclusif d’une interrogation récurrente sur la légitimité des missions et des ordres donnés par l’autorité politique.

Le rapport des militaires à l’espace est sans doute également notablement différent de celui des autres corps de l’État ou de la société française en général. Les armées sont en effet naturellement bien plus tournées vers l’extérieur que vers l’intérieur. Ne vaut-il pas mieux que la guerre et les ravages qu’elle induit aient lieu ailleurs que sur le territoire national ? Et n’a-t-on pas intérêt à aller contrer la menace au plus loin, chez elle si possible, avant qu’elle ne prenne de l’ampleur ? Ce tropisme international est renforcé par l’existence d’une séparation bien nette entre les forces de l’ordre chargées de la mise en œuvre quotidienne de la force sur le territoire national et les armées. Il engendre une relative désaffection des militaires pour les problématiques de sécurité intérieure auxquelles leurs concitoyens sont pourtant bien plus sensibles qu’à l’état du monde.

L’appréhension de l’univers médiatique se fait sur un mode paradoxal. En effet, les armées, quoiqu’ayant souvent affecté un certain mépris pour la communication, ont toujours été fort soucieuses de l’image qu’elles renvoyaient à leurs concitoyens. L’esthétique militaire est une réalité ancienne que l’on retrouve en architecture, en musique et, bien sûr, dans le cérémonial et dans les tenues. Si le souci de l’apparence est donc une constante de la culture militaire, il n’induit cependant pas de souci de notoriété tant il semble naturel au soldat d’être au centre des préoccupations du politique dès lors que du sort de la guerre dépend la survie de la nation. En outre, depuis le considérable effort de reconstruction militaire mis en œuvre par la iiie République au lendemain de la défaite de 1870 (effort qui visait autant à l’instauration profonde d’un régime républicain dans le pays qu’à la préparation de la revanche), les armées se trouvent placées au centre de la culture nationale Le 14 juillet 1880, la cérémonie de remise des drapeaux aux régiments reconstitués marque le point de départ d’un mariage essentiel entre l’État et l’armée, ferment d’un patriotisme renouvelé et républicain qui durera jusqu’à nos jours à travers l’association entre la fête nationale et la parade militaire.. Malgré la défaite de 1940 et l’image peu valorisante des guerres de décolonisation, malgré l’effet parfois ravageur que produit la contrainte du service national sur l’opinion qu’ont les Français de leur armée, les militaires, jusqu’à la professionnalisation de 1996, continueront à considérer les journalistes comme des gens dont il faut se méfier et à assimiler la communication à une publicité à finalité commerciale pour laquelle ils éprouvent un certain dédain.

Valeurs partagées

La guerre est une action tellement extrême qu’on ne pourra s’y résoudre que pour des raisons extraordinaires ayant trait à la survie de la communauté et qu’il ne saura être question, dès lors qu’une telle obligation sera avérée, de tenter de s’y soustraire. Le soldat, par état, est donc disponible, c’est-à-dire prêt, en permanence, à combattre l’ennemi et à exécuter la mission (le militaire peut être appelé à servir en tout lieu et à tout moment). Détenteur de la force et du pouvoir exorbitant d’infliger la mort et la destruction, il doit également être parfaitement soumis au pouvoir politique dont il est l’instrument. Cette exigence de discipline et de très grande rigueur est renforcée par la complexité technique de l’activité de combat qui met en œuvre de très nombreux acteurs servant des équipements et des armes très variés, dont la complémentarité des effets garantira le succès tactique. Ainsi, la rigueur et la discipline paraissent d’autant plus acceptables et naturelles aux militaires qu’elles sont la garantie de leur efficacité et de leur sécurité dans une activité éminemment collective.

Contraint, par fonction, à donner la mort, le soldat ressent profondément la nécessité d’encadrer ses actes par une éthique exigeante qui, plus encore que la légalité de l’ordre reçu et la légitimité de l’autorité qui l’emploie, permet de surmonter le traumatisme moral que constitue ce fait. C’est certainement le sacrifice consenti de sa propre vie qui rend moralement supportable l’obligation de tuer. La mort acceptée devient ainsi une sorte de caution expiatoire. Elle est intimement liée à l’éthique militaire et fonde la vertu d’héroïsme comme elle amène naturellement à considérer que la mort doit être donnée le moins possible dès lors qu’existe une sorte de symétrie déontologique entre la vie d’un ennemi et celle d’un ami. De cette symétrie découle une vertu essentielle du soldat : la capacité de maîtriser sa propre violence. Encore faut-il, pour que cette vertu puisse être pratiquée, que l’ennemi soit toujours considéré comme un être humain dont la dignité est aussi sacrée que la sienne propre.

De la conjugaison des exigences éthiques du métier des armes et de son caractère collectif procèdent, enfin, les qualités particulières des comportements individuels et interpersonnels, qualités revendiquées comme autant de vertus militaires, même si les militaires ne peuvent prétendre en avoir l’exclusivité. Parmi ces vertus, il faut en retenir deux principales. Le courage, d’une part, qui paraît une nécessité pour surmonter la peur au combat et endurer les fatigues ainsi que les agressions physiques et morales que comporte une activité souvent rude. Mais le courage, et plus encore la force morale, permet de faire son métier avec honneur. La confiance mutuelle, d’autre part, liée à l’interdépendance, jusqu’à la mort, des soldats et de leurs chefs dans le combat. Cette confiance mutuelle induit le respect entre individus « frères d’armes », en dehors de toute considération de grade et d’ancienneté. Elle rend la discipline acceptable, transformant ce qui pourrait n’être que soumission imposée en obéissance librement consentie. Elle se traduit en outre par la fidélité qui lie chefs et subordonnés par des liens très puissants de devoirs réciproques.

Ces vertus ne sont évidemment pas pratiquées avec une égale intensité par tous les militaires en toutes circonstances. Elles constituent cependant le cadre psychologique et moral, admis, tacitement ou explicitement, par tous, et à l’intérieur duquel doivent s’élaborer les rapports entre les individus, à la fois dans la forme (le cérémonial ou les règles de savoir-vivre militaires) et dans le fond (comme, par exemple, le devoir que tout chef a de défendre et de promouvoir les intérêts de ses subordonnés, que les exigences spécifiquement militaires de discipline et de disponibilité privent du droit de grève comme du droit de se syndiquer).

La culture militaire à l’épreuve de la professionnalisation et de la fin de la guerre

L’identité militaire qui a été tracée à grands traits est le produit de sédimentations successives dont les plus déterminantes sont également les plus récentes, les deux « guerres mondiales » constituant des paroxysmes aussi fondateurs qu’ils sont destructeurs, pour la civilisation humaine en général, pour les armées en particulier. Mais cet archétype de la culture militaire, s’il a pu traverser avec une relative impunité les conflits de la décolonisation, est profondément affecté par les évolutions des deux dernières décennies.

Cette période, en effet, est celle d’une fracture intellectuelle et civilisationnelle importante caractérisée par le glissement qui s’opère du statut de sujet-citoyen à celui d’individu-homme. Cette évolution touche en premier lieu l’État démocratique dont Pierre Manent nous montre que dès lors qu’il a rempli sa mission historique d’accomplissement des libertés individuelles et d’égalisation des conditions, il se défait progressivement, perd son rôle d’incarnation de la nation et sa fonction opérationnelle d’organisation de la vie publique Pierre Manent, La Raison des nations, Paris, Gallimard, 2006.. L’État-nation perdant sa légitimité entraîne tous ses serviteurs dans une forme de banalisation qui se traduit par la contestation des statuts (garantie d’emploi, irresponsabilité de fait) et des privilèges (prestige des fonctions) liés jusque-là à leur mission régalienne. Ce glissement remet encore profondément en cause une partie considérable d’un corpus culturel militaire fondé, on l’a vu, sur le sentiment collectif et la discipline.

Ces décennies sont également celles de l’atténuation progressive de la grandeur de la France ; grandeur matérialisée par un empire et par un statut de vainqueur qui disparaissent l’un et l’autre tandis que se crée l’Union européenne, au sein de laquelle se dilue l’identité nationale que rien ne vient relayer. Avec cette disparition de la grandeur cesse l’un des mobiles principaux de l’identification entre le citoyen et le soldat. Un autre mobile, celui du combat pour la survie, s’estompe avec l’évaporation d’une menace jusqu’alors très concrètement matérialisée dans des espaces géographiques proches.

Quand être soldat devient un métier

Ces évolutions considérables renforcent la singularité des armées au sein de la société au point d’en faire une institution en décalage extrême avec les enjeux internationaux, tels qu’ils apparaissent aux non-avertis, et surtout avec les aspirations individuelles des citoyens, jusqu’à délégitimer définitivement le service national. De façon assez paradoxale, le passage à l’armée professionnelle va s’accompagner d’une banalisation accélérée sous l’effet de trois processus principaux.

La technicisation du métier

Professionnalisées à partir de 1996, les armées doivent, dans des délais très courts, constituer une ressource humaine professionnelle considérable. Pour réaliser ce véritable tour de force et attirer chaque année environ trente mille jeunes hommes et femmes, elles décident de développer l’image d’un employeur offrant de très nombreuses opportunités ; image séduisante, certes, mais qui gomme la réalité d’une spécificité militaire dont on craignait alors qu’elle puisse être mal comprise et qu’elle ne décourage les vocations les moins assurées.

S’ajoutant aux thèmes « métiers » des campagnes de recrutement et à la technicité croissante de l’activité guerrière, le principe même de professionnalisation engendre, au sein de la communauté militaire, un malentendu et une évolution « techniciste » de la conception du service des armes. Considéré à tort comme « spécialiste militaire », le soldat pourrait ne valoir que pour la compétence technique qu’il exercerait dans le cadre strict des horaires de service. L’ambition éducative qui sous-tendait toute vocation de chef militaire de l’armée de conscription, et qui conduisait à considérer l’homme et le citoyen avant l’individu techniquement compétent cède alors le pas à l’obsession technicienne et à la mesure rigoureuse du rendement. Cette vision désastreuse banalise la vocation militaire.

L’effet « trente-cinq heures »

Caractérisant les évolutions psychologiques d’une société et d’une jeunesse qui, au-delà du droit au loisir, revendique l’absolu respect d’une sphère privée considérée comme lieu essentiel de l’épanouissement individuel, l’acquis des « trente-cinq heures » doit être pris en compte par les armées. Celles-ci, en effet, souhaitent éviter que ne se renforce à l’excès, entre elles et la société, un décalage très contre-productif en termes de recrutement. N’ayant pas les moyens financiers de compenser à proportion due les contraintes inhérentes aux exigences de disponibilité proprement militaires, elles intègrent le décompte horaire des trente-cinq heures dans le rythme et le mode de vie militaires. Cette intégration fragilise considérablement les principes fondateurs d’une identité forte et originale, procédant pour l’essentiel, on l’a vu en première partie, des devoirs et contraintes qui découlent du service de la nation par les armes.

L’obsession de la rupture d’avec la société

Habituées à considérer la communication comme une démarche de « marketing » peu nécessaire, les armées, à l’heure de la professionnalisation, sont confrontées au besoin d’une communication de recrutement évoquée ci-dessus et dont on a vu les effets pervers. Elles s’estiment également sujettes à un risque de rupture entre les soldats et les citoyens. Ce risque est très contestable, et l’on doit sans doute considérer que le danger véritable n’est pas celui d’une rupture mais d’une indifférence croissante. Toujours est-il que l’analyse faite en 1996 conduit les armées à cultiver une image la plus neutre et la plus consensuelle possible. Elles pratiquent également un devoir de réserve rigoureux qui, fin de la conscription et éloignement géographique des opérations aidant, fait pratiquement disparaître les questions militaires du débat public français.

Quand la guerre n’existe plus

La grande confusion sémantique qui caractérise aujourd’hui tous les débats et réflexions sur la défense et les armées n’est sans doute que le reflet de deux décennies d’évolution profonde de la conception qui est faite de l’emploi de l’outil militaire. S’agit-il encore de « défendre » ou bien de « sauvegarder », ou bien encore, selon le volapük actuellement en cours dans les milieux autorisés à traiter de ces sujets, de s’inscrire dans le « continuum sécurité-défense » ? Une chose paraît à peu près certaine à la plupart : il ne s’agit plus de faire la guerre puisque celle-ci a disparu. Mais alors à quoi et comment employer un outil dont on dispose et qu’il faut bien utiliser, ne serait-ce que pour justifier son coût ? Ainsi, parmi les principaux facteurs de banalisation de l’action militaire, il faut retenir l’émergence d’une logique de rentabilisation de l’outil militaire et l’engagement quotidien croissant des armées dans les opérations extérieures.

Le souci de rentabilisation de l’outil militaire

Avec l’effondrement de l’Union soviétique et le démembrement du pacte de Varsovie a disparu l’évidente nécessité d’une défense militaire de l’Europe occidentale en général, de la France en particulier. Ce n’était certes pas la première fois qu’à la fin d’une guerre, l’ennemi étant vaincu, il devenait possible de démobiliser la troupe et de réorienter l’effort productif principal du pays vers le secteur civil. Le fait nouveau de cette fin de guerre froide résidait dans cette conviction des sociétés occidentales que la guerre étant un modèle de gestion des conflits devenu désormais complètement et définitivement obsolète, les armées pouvaient être supprimées. Sans doute un tel constat était-il trop brutal pour être immédiatement traduit en décision politique mais, combiné à l’idée que les confrontations entre nations avaient changé de nature et que la guerre ne pourrait plus être qu’économique, il posait la question de la rentabilité d’un outil dont le coût important pouvait être considéré comme une entrave à la performance d’un pays. À cette question nouvelle, deux réponses ont été apportées qui pervertissent l’une comme l’autre l’archétype de l’action militaire tel qu’il a été défini en première partie. Tout d’abord, l’engagement des armées dans des actions de sécurité sur le territoire national qui, s’il confère une bonne « visibilité » aux soldats, les assimile à des policiers dont les modes d’action, l’organisation et les équipements n’ont évidemment aucun rapport avec ceux des militaires. Ensuite, les opérations à très forte visibilité humanitaire qui, si elles répondent assurément aux émois de l’opinion publique, détournent les armées de leur finalité première de mise en œuvre délibérée de la force et conduisent à des engagements militaires sans objectifs politiques définis. Plus grave encore, un tel emploi des armées brouille l’enjeu stratégique pourtant bien réel de stabilisation des marges de l’Europe et fait perdre de vue la véritable nécessité de posséder un outil militaire apte à la résolution des situations de crise qui portent en germe la fin de la prospérité et de la sécurité des démocraties occidentales.

Les opérations extérieures

Si les opérations extérieures sont un facteur important de civilianisation de l’action militaire, c’est principalement parce que leur très grande complexité les rend difficiles à comprendre tant par les observateurs extérieurs que par les soldats eux-mêmes qui pensent parfois pouvoir s’exonérer, dans ces engagements, des règles et principes d’action qui sont de rigueur dans les guerres classiques. S’appuyant généralement sur les procédés tactiques liés aux missions de contrôle de zone, ces opérations se distinguent cependant de l’action de guerre par un certain nombre de caractéristiques qui semblent s’opposer point par point aux canons définis plus haut. Plus d’ennemi, en effet, simplement des belligérants entre lesquels il faut le plus souvent s’interposer. Plus de limite de temps pour des opérations qui se déroulent, en outre, au milieu des populations, sous les feux des médias et dans un cadre juridique rendu de plus en plus contraignant par la multi-nationalité et l’impératif d’une légitimité que seul un mandat de l’ONU peut conférer. Plus de manœuvres de grandes masses d’hommes et d’équipements, mais des dispositifs le plus souvent statiques et des actions au cours desquelles l’acteur décisif est le simple chef de groupe… En somme, des opérations internationales de maintien de l’ordre pour lesquelles de simples constabulary forces pourraient suffire amplement en lieu et place d’armées aussi coûteuses que sophistiquées et suréquipées.

L’expérience de vingt années d’interventions extérieures ne suffit pas toujours à faire admettre le principe de réversibilité mis en avant par les armées et selon les termes duquel, dans ces opérations de « stabilisation », la force engagée doit pouvoir, sans délai, faire face à une recrudescence de violence extrême et combattre de la manière la plus déterminée et la plus classique qui soit. Malheureusement, la confusion généralement entretenue entre une réalité de niveau stratégique On pourrait sans doute parler ici de réalité de niveau politique ou philosophique si l’on se réfère à l’analyse que fait Pierre Manent dans La Raison des nations (op. cit.). Selon lui, en effet, il n’y a plus de guerre légitime pour des démocraties s’il ne s’agit de rétablir le règne du droit. Toute opération de guerre doit ainsi être considérée comme une opération de police puisqu’elle vise à rétablir un ordre sur un territoire organisé par le droit national ou international. Les armées, ne poursuivant plus d’intérêt national spécifique mais visant simplement à rétablir le droit, sont donc devenues des forces de police et doivent être considérées comme telles. Sans qu’il soit ici question de contester cette analyse point par point, il est tout de même nécessaire d’insister sur le fait que les opérations de stabilisation répondent bien, même si cela est difficilement perceptible par l’opinion publique, aux impératifs de défense de la société et de préservation des intérêts nationaux. On peut également relever que Pierre Manent lui-même modère sa propre thèse dans une interview donnée au journal L’Expansion le 1er octobre 2006 : « [La] douceur démocratique a rendu les actes de violence, et même les simples risques, de plus en plus insupportables. En Europe, […] nous ne voulons pas voir qu’il y a danger. [Nous avons la] conviction que si nous, Européens, sommes suffisamment tolérants, ouverts, etc., les problèmes se résoudront d’eux-mêmes. Nous nous interdisons ce que Tocqueville appelait les “vertus viriles”, qui ont à voir avec l’exercice de la force. », qui fait de ces opérations extérieures des « opérations autres que la guerre », et la réalité de niveau tactique, qui met clairement en évidence le besoin d’armées très classiquement entraînées et équipées, conduit à privilégier la moindre exigence et le moindre coût.

Du souci de rentabilisation de l’outil militaire et de l’analyse erronée des opérations extérieures naît, dès lors, l’idée que les armées pourraient avantageusement être « allégées ». Elles deviendraient alors une sorte de garde républicaine, suffisante pour garantir la participation de la France aux opérations internationales et utilement employable pour faire face quotidiennement, sur le territoire national, à des enjeux de sécurité intérieure probablement exagérés mais dont on ne peut douter qu’ils soient au centre des préoccupations des électeurs.

Garder un champ pour la bataille et préserver sa force pour la conduire

La posture de déni collectif et individuel est une des singularités troublantes des sociétés occidentales modernes, que l’accès à l’ère de l’information sans limite pousse dans des attitudes et des comportements quasi suicidaires. Au nombre de ces refus pathologiques à admettre la réalité, le déni de violence est peut-être l’un des plus pervers. Au prétexte qu’on ne peut pas se résoudre à la subir, on prétend éradiquer la violence du cœur des hommes, de la vie des sociétés, des rapports entre les nations. Et pour parvenir à cette pure utopie, on s’en remet tout entier, dans une sorte d’aveuglement qui confine à l’idéologie, au règne d’un droit omnipotent par nature et qui évacue aujourd’hui ces notions de guerre et de violence collective au motif que, seule une guerre défensive pouvant être légitime (cette conception étant considérée comme universellement partagée Par la Charte de l’Organisation des Nations Unies, les nations signataires s’engagent (préambule) à « accepter des principes et à instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force, sauf dans l’intérêt commun », cet intérêt commun étant défini (article 41) comme le « maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale », la seule exception à cette règle étant (article 51) le « droit naturel de légitime défense ».), aucune société n’a plus désormais de raison d’y avoir recours.

Cette vision très irénique fait, hélas, abstraction de la réalité. Cette « morale » (relative comme toute morale) est d’abord (seulement ?) européenne et n’est évidemment pas partagée par tous les protagonistes des relations internationales. Il est même à craindre qu’elle puisse être considérée par beaucoup comme un moyen d’imposer une dictature pacifique de la prospérité. Les sociétés les plus pauvres et les moins aptes à accéder à la qualité et au rang de partenaire du jeu économique mondial pourraient, en effet, refuser une vision moralisante des rapports entre groupes humains qui prétendrait leur dénier le recours collectif à une force et à une violence que leur propre histoire n’a pas érigé en interdit. Considéré par les Européens comme un summum de civilisation, le déni de recours à la force peut ainsi être compris par d’autres soit comme une contrainte normative particulièrement hypocrite, soit comme une forme de décadence ou, tout au moins, de faiblesse à exploiter.

Sans doute plus grave encore, cette annihilation incantatoire de la violence par la délégitimation de toute forme de guerre prive les relations internationales d’un espace ritualisé où les tensions extrêmes peuvent s’exalter en confrontations armées encadrées par le droit. Or, comme René Girard René Girard, Achever Clausewitz, Paris, Carnets Nord, 2007. en fait le constat et comme l’observation objective des vingt années passées devrait l’ériger en évidence, la violence ne disparaît pas. Elle demeure désormais généralisée, éparpillée, endémique et plus destructrice que jamais. Avoir, par un tour de passe-passe sémantique et conceptuel, escamoté tout ennemi pour le remplacer par le « terrorisme » ne règle rien, bien au contraire. Aujourd’hui devenus des criminels en infraction avec le droit et la morale, les violents n’ont d’autre recours que l’extrême, le paroxysme. Sans ennemi, il n’y a certes pas de combat, seulement une chasse au contrevenant pour restaurer la paix et l’ordre. Mais sans ennemi et sans combat, il n’y a pas non plus de « paix des braves ».

Confrontées à une telle impasse, les sociétés modernes ont-elles d’autre choix que celui de réinventer la guerre ? Ne doit-on pas reconsidérer dès lors la contribution de la culture militaire à la culture nationale et européenne non comme un ultime avatar de la « babouinerie » féodale mais comme un enrichissement salutaire ? Ainsi le besoin de préservation, au sein de l’institution militaire, d’une culture forte et originale ne doit-il pas être compris comme l’expression d’une prétention aussi vaine qu’insupportable à entretenir un conservatoire national de vertus plus ou moins désuètes. Il s’agit, bien au contraire, d’une garantie de lucidité : l’acceptation de la perspective du combat. Un combat qu’il faut tout faire pour ne jamais avoir à le livrer, mais auquel il faut se préparer, non seulement en entretenant l’outil, mais aussi en cultivant les valeurs, les vertus et le degré de conscience collective qui, dans la guerre, préserveraient la société de la barbarie de la violence.

Histoire de Madagascar : Les fortifications de Diego-Suarez

Vendredi, 13 Août 2010

La marine française du XIXe siècle a pour ambition de rattraper son retard sur la Royal Navy anglaise qui dispose de bases navales un peu partout dans le monde.

Quand, par le traité de 1885, la France obtient le droit de faire à Diégo- Suarez « des installations à sa convenance », la nécessité de fortifier le magnifique site de la baie de Diégo s’impose comme une évidence.

François de Mahy, le député réunionnais , partisan de la présence de la France à Madagascar, exprime dans une lettre du 26 octobre 1885 un avis qui va dans ce sens :

« L’entrée de la baie est large de 800m environ. A peu près au milieu est un îlot relié à la côte nord par des hauts-fonds, de sorte que la passe se trouve au sud de l’îlot, et réduite à une largeur de 300m environ. Quelques torpilles et quelques batteries la rendraient inabordable. Dans l’intérieur de la baie, en face de l’entrée, l’île aux Aigrettes ; plus loin, le Cap Diégo. Des fortifications sur ces hauteurs complèteraient le système de défense. »

Mais de défense contre qui ?

Carte de la Baie de Diego Suarez en 1917

De 1885 à 1895 : Le face à face franco-merina

Dans les premières années de l’occupation, pour les français, les risques risque viennent de l’intérieur.

Ce dernier a laissé un poste militaire, transformé ensuite en un fort d’accès difficile au sommet du mont Reynaud, dans la montagne des français. Dénommé « Ambohimarina », il devint le quartier général de la province d’Antomboko.

De leur côté, les français, dès leur installation à Diégo-Suarez, établirent un petit fortin "construit sur le monticule par lequel se termine le plateau de la péninsule dominant la rade et protégeant les établissements "(Société de géographie de Marseille – 1886)

Dès juillet 1886, le commandant Caillet établit une solide redoute au sommet du plateau de Mahatsinjoarivo, à une altitude de 215 m au sud de la baie et à 6km au N.O du fort d’Ambohimarina.

Un autre poste fut installé au « Point 6 » sur le chemin d’Ambohimarina, où les merina avaient un poste de douane : il était destiné à surveiller le chemin qui reliait Ambohimarina au village d’Antsirane

Ambohimarina :

Siège du pouvoir merina dans la Province d’Antomboka le fort d’Ambohimarina fut construit, à partir de 1837 pour répondre aux attaques incessantes des Antankaranas.

Après 1885, les incidents se multiplient entre les troupes d’Ambohimarina et les français qui essaient d’étendre leur territoire.

Lors de la guerre de 1895, plusieurs affrontements ont lieu: en février les français chassent les hovas d’Antanamitarana ; et le 12 avril 1895, les troupes françaises (dont un bataillon de volontaires de La Réunion) enlèvent le fort d’Ambohimarina, à peu près déserté par ses occupants.

Mahatsinjoarivo :

le Fort de Mahatsinjarivo de nos jours

Considéré comme une position stratégique de premier ordre en raison de sa situation sur une hauteur qui domine à la fois le chemin d’Ambohimarina et les riches plaines d’Anamakia, il fut doté d’une garnison de 300 soldats, composée de 2 compagnies de disciplinaires et d’une compagnie de tirailleurs indigènes et encadrée par 37 officiers et sous-officiers. Des gendarmes à cheval faisaient la liaison avec le quartier général et les autres postes.

Un chemin de fer Decauville reliait Mahatsinjo à Antsirane

Dans la nuit du 23 décembre 1894, le poste fut attaqué par les soldats merina qui furent repoussés.

Par ailleurs, le Commandant Caillet commença à mettre en place une ligne de défense intérieure :

- 2 blockhaus équipés d’artillerie, l’un sur les hauteurs d’Orangea, l’autre dans le nord de la Montagne des Français

- Un poste dans la Baie du Courrier, tenu par une vingtaine de tirailleurs indigènes sous le commandement d’un sergent français

Sur le front de mer :

L’installation de la défense du front de mer ne fut réellement entamée qu’à partir de 1893.

Elle comprenait :

- Les batteries défendant la passe : batterie haute d’Orangea armée de 4 canons et batterie de la Pointe de l’Aigle (au sud de la passe) armée aussi de 4 canons de 138,6m/m

- Les batteries destinées à la défense de l’intérieur de la rade : batterie du Cap Diégo armée de 6 canons et celle de la Pointe du Corail, armée de 2 canons de 194m/m

Cependant aucune organisation de défense sérieuse ne fut entreprise jusqu’en 1898.

Diégo-Suarez, point d’appui de la flotte : 1900-1905

Camp de Tirailleurs Sénégalais à Ankorikely

En 1898, la France décide de créer à Diégo-Suarez un point d’appui pour la flotte de l’Océan Indien.

Par arrêté du 13 mars 1900, la province est érigée en « Territoire Militaire », sous le commandement du Colonel Joffre.

En 5 ans, la baie fut transformée en un immense camp retranché.

A la veille de la première guerre mondiale, les défenses du front de mer comprennent :

- Orangea : 7 batteries armées chacune de 4 canons)

- Batterie du Cap Miné : 4 canons M de 32cm Mle 1870-1871

- Batterie du Glacis : ‘ mortiers G de 270 Mle 1889

- Batterie du Phare : 4 canons G de 19cm Mle 1875-76

- Batterie du Poste Optique : 4 canons M de 138 Mle 1870

- Batterie de la Baie des Boutres : 4 canons M de 138 Mle 1870

- Batterie à tir rapide de la baie des boutres : 4 canons M de Mle 1885

- Batterie de la Pointe de l’aigle : 4 canons M de 194 Mle 1890-1893

- Vatomainty : 1 batterie armée de 4 canons G de 25cm Mle 1875-1876

- Cap Diégo : 2 batteries armée l’une de 4 canons, l’autre de 5 canons

- Batterie d’Andrahompotsy : 4 canons M de 24cm Antsirane : la batterie du Lazaret armée de 4 canons

Le front de terre comprend :

- Secteur d’Orangea :

- fort d’Ankorika (ouvrage D) : 2 canons

- fort du Mamelon vert (ouvrage E) : 2 canons

- batterie du champ de tir : 4 canons

- Secteur de Cap Diégo :

- fort des Mapous (ouvrage A) : 2 canons

- fort du Centre : 4 canons

- fort du Cap Bivouac (ouvrage C) : 2 canons

Secteur d’Antsirane :

- Fort de la Betahitra (ouvrageG) : 2 canons + 2 mitrailleuses

- Fort d’Anamakia (ouvrage H) : 2 canons+2 mitrailleuses

- Batterie du caïman : 4 canons

Il faut évidemment ajouter les installations de la Marine, les casernements, les bâtiments de l’artillerie etc.

Ces travaux furent exécutés très rapidement et de façon prioritaire. Le point d’appui de Diégo fut terminé le premier. Si bien que, au début de la Première guerre mondiale, compte-tenu des progrès de l’artillerie, les canons qui l’équipaient étaient d’un modèle complètement dépassé : ils ne furent donc pas renvoyés en métropole pour renforcer l’artillerie..

Ces canons, qui représentent donc actuellement des pièces de musée, sont donc restés sur place …du moins jusqu’à ce que la fièvre du métal s’empare de Diégo privant la ville de son patrimoine industriel et militaire !

Les fortifications dans les combats de Diégo-Suarez en 1942

Blokhaus de la route d'Anamakia

Peu de travaux sont réalisés entre les deux guerres. La plupart des batteries ont gardé leurs vieux canons. La batterie du Poste Optique est réarmée ; la batterie de la Baie du Courrier, plus récente, possède un matériel déjà ancien.

La seule batterie moderne est celle du Point de vue, à la côte 84 à Orangea : elle représente le point fort de la défense du front de mer et sera opérationnelle contre la flotte britannique.

La batterie du Lazaret, réarmée, assure la défense aérienne.

La défense du front de terre est assurée par « la ligne Joffre » : un fossé anti-char reliant les forts de la Betahitra (G) et d’Anamakia (H), renforcée par 2 blockhaus barrant les routes d’accès à Antsirane.

Quelques petits blockhaus gardent le Col de Bonne Nouvelle.

La ligne Joffre

Dés le premier jour de l’attaque anglaise, le 5 mai, les batteries du fort H et du fort G vont mettre à mal la force blindée anglaise (assez faible, il est vrai), en détruisant la moitié des chars et blindés qui ont donné l’assaut sur la route d’Anamakia. Le fort de la Betahitra ou Fort Bellevue– qui se trouve au centre de l’actuel village de Morafeno – va offrir une résistance héroïque à l’assaillant anglais. La batterie de 75M du Capitaine Clavel bloque sous un feu violent l’assaut des blindés, détruisant plusieurs chars et blindés.

Le 7 mai, alors que Diégo est aux mains des anglais,, le fort G résiste toujours. Il faudra attendre l’ordre de cesser le feu pour que la garnison se rende. Elle rejoindra Diégo avec ses armes, défilant avec les honneurs de la guerre.

La vieille ligne Joffre aura tenu jusqu’au bout !

Et maintenant ?

C’est avec nostalgie que les amoureux de Diégo voient ce qu’il reste des fortifications qui ont fait la puissance de Diégo : la plupart des canons ont disparu, les ouvrages de défense sont détruits pour en récupérer la ferraille.

Qu’en est-il enfin des deux nobles forts G et H, qui, dégagés et nettoyés pourraient être des sites patrimoniaux et touristiques importants ?

S. Reutt

Exemples de la dégradation rapide de ces témoins du passé :

Canon de la Pointe 84 en 2005

Récupération de ferraille

Page 2 sur 8