Qui parle encore d’El Moungar et de ses combats ? El Moungar, lieu déshérité et aride du grand sud oranais ; un puits cependant, mais l’eau n’en est pas potable, ni pour les hommes, ni même pour les animaux. El Moungar, lieu de passage vers Taghit et Beni Abbès ; lieu de combat aussi … en 1900 déjà, en 1903 surtout.

Les Doui Menia et leurs alliés, tribus beraber insoumises venues des confins marocains, vivaient de pillages et de razzia. Ils menaçaient les populations, nouvellement colonisées ; ils ne craignaient pas de harceler les troupes françaises ; ils s’enhardissaient jusqu’à attaquer les convois militaires, voire même les garnisons.

Au début 1903, la situation se fit préoccupante. Elle s’aggrava à l’été de cette même année avec le siège de Taghit : 4000 beraber et leur suite attaquèrent la redoute défendue par seulement quelques centaines d’hommes. Après quatre jours de combat, les assaillants, dont les pertes étaient énormes, s’enfuirent, affaiblis mais non pas vaincus. Quelques jours plus tard, le 2 septembre, des beraber rescapés de Taghit s’attaquèrent à un convoi apportant du ravitaillement aux postes de l’extrême sud ; l’accrochage eut lieu à El Moungar. L’escorte française, surprise, manqua d’être submergée et subit de lourdes pertes. Ce fut un désastre, on en fit un symbole : la vaillance et le courage des légionnaires du 2ème R.E.I. s’y exprimèrent en effet de telle manière qu’on oublia le drame pour ne plus retenir que la bravoure. El Moungar, pour le « grand 2 » c’est Camerone, héroïsme et esprit de sacrifice au service de la mission.

Des photos de l’époque et des témoignages des survivants permettent aujourd’hui encore de revivre quelque peu ces heures tragiques[2] : lieu des combats jonchés d’objets hétéroclites où se mêlent les cadavres de mulets ; soldats blessés soignés à Taghit ; tombe fleurie des deux officiers morts au combat ; monument du souvenir, érigé peu après … Ces documents -à les bien considérer- parlent. Ils n’évoquent pas seulement le pur héroïsme et l’esprit de sacrifice, mais aussi les racines de ces attitudes et leur dépassement dans une espérance plus haute.

Si la détermination farouche des légionnaires à El Moungar mérite d’être toujours donnée en exemple -invitation au courage et à l’aguerrissement-, ces autres qualités ne le méritent pas moins. Les évoquer relève même sans doute d’une pédagogie des plus pertinentes encore pour les combattants d’aujourd’hui.

Abnégation

Que faisaient donc ces soldats sur ces pistes brûlées par le soleil en ce 2 septembre 1903 ? Ils escortaient un convoi de chameaux pour ravitailler les postes de l’extrême sud : Taghit, Igli et Beni Abbès. Le chemin de fer s’arrêtait un peu au sud d’Aïn-Sefra (soit à 220 kms au Nord de Taghit) Les convois faisaient des étapes de 15 à 30 kms par jour, de puits en puits. Souvent les puits étaient à sec ou de débit trop faible pour suffire au convoi tout entier. Il fallait donc fractionner les convois, source de difficultés supplémentaires pour leur protection. Ces convois au total pouvaient comporter 2000 à 5000 chameaux chargés chacun à 100 ou 150 kgs. Particulièrement adaptés à la vie dans ce milieu désertique, les chameaux de bâts mourraient cependant dans une proportion effrayante, jusqu’à 30 % sur un seul voyage, du fait de la sècheresse, du manque d’eau et de la chaleur. Les hommes survivaient … on imagine à quel prix ! Il fallait toujours emporter une paire de souliers de réserve car les semelles s’usaient très rapidement sur ces terrains caillouteux. Si l’on n’y prenait pas garde on se retrouvait à marcher pieds nus …

A ces conditions sévères de travail, s’ajoutaient les attaques incessantes des beraber dont témoignent les rapports. Les accords de Paris de 1900 et 1902 entre la France et l’autorité chérifienne du Maroc jetaient les bases d’une délimitation de frontière entre Algérie et Maroc dans ces confins du sud. Ils rendirent cependant plus difficile la pacification de ces vastes espaces : les soldats français s’interdisaient de franchir cette ligne mais les tribus beraber s’en moquaient et se réfugiaient à l’ouest où nous ne pouvions les poursuivre, ce qu’elles interprétaient comme une attitude de faiblesse les poussant à davantage de fanatisme guerrier. Le colonel Lyautey, nommé là à l’automne 2003, s’en plaindra sans succès jusqu’au traité d’Algesiras (1906)[3].

S’ajoutait encore, pour nos légionnaires dans leur mission de protection des convois, d’autres difficultés pratiques qui jouèrent une part non négligeable à El Moungar. Faute de personnel militaire suffisant, on avait recours dans ces convois de ravitaillement à des entrepreneurs locaux qui s’avérèrent indisciplinés quand ils n’étaient purement et simplement acquis à l’ennemi. La colonne attaquée à El Moungar s’étalait sur plus de 4 kms du fait de la mauvaise volonté de cette fraction libre du convoi rendant la protection de l’ensemble en cas d’attaque plus difficile encore[4].

Soumis à ces conditions extrêmes du climat, harcelés par une guérilla encouragée par des accords politiques inadaptés et victimes de dispositions économiques contre performantes dans l’organisation des convois, la légion marchait, combattait et mourrait sans rien dire, non par résignation désabusée, mais par abnégation. La chose n’est plus trop de mise mais, si l’on veut encore exhorter à l’esprit de sacrifice, n’oublions pas que l’abnégation en est le soubassement obligé… les combattants d’El Moungar en témoignent.

Dignité de la personne

A El Moungar, les soldats ont combattu pied à pied dans l’urgence et le plus grand péril. Cependant, la dure nécessité qui était la leur n’empêcha pas des gestes multiples d’humanité dont témoignent les citations à l’ordre du corps d’Armée. Sur douze combattants cités, cinq le sont, non pour leur conduite au combat proprement dite, mais pour leur comportement à l’égard des blessés et des morts. Avec les moyens du bord, les blessés ont été mis à l’abri et soignés, les morts rassemblés pour qu’ils ne soient ni dépouillés ni mutilés (et ils furent enterrés dès le lendemain matin).

Les deux officiers commandant l’escorte furent mortellement touchés dès le début des combats ; la plupart des sous-officiers fut blessée mais la troupe ne se débanda pas et suivit au mieux les indications du Capitaine Vauchez -toujours conscient malgré ses blessures- avec ordre et cohésion : effet remarquable d’un exercice du commandement par lequel chacun se savait valorisé et reconnu dans sa dignité propre.

Dans ces heures terribles d’un combat sanglant (35 morts, 48 blessés sur un total de 113 hommes) force est de reconnaître que ces rudes légionnaires manifestèrent à la fois une volonté d’accomplir leur mission de soldat et un dévouement sans faille à tous leurs compagnons d’arme : une manière concrète de témoigner de la dignité de la personne humaine et du respect qui lui est dû. La mission est sacrée, mais les personnes humaines le sont d’abord, faute de quoi tous nos combats et toutes les missions qui nous y conduisent perdraient leur légitimité.

Quand on célèbre l’anniversaire des combats d’El Moungar, est-ce la seule ardeur combattante jusqu’à la mort que l’on admire ? Sans doute pas, mais bien plutôt une certaine qualité de savoir-être au combat qui intègre ces repères essentiels du respect des hommes, des morts et jusqu’à celui des ennemis.

Charité et Espérance

Cent vingt kms plus au sud, à Beni Abbès, le poste extrême du sud-oranais, un ancien officier se tenait attentivement au courant de l’évolution de la situation militaire en cette année 2003. Par son ami le capitaine de Susbielle qui commandait le poste de Taghit, il n’était pas sans nouvelles. Cet homme s’appelait Charles : en métropole il était connu comme le vicomte de Foucauld ; sur place comme le marabout français ; lui, se disait le petit frère universel.

Le 22 août, il écrivait à sa sœur son désir de se rendre à Taghit où avaient eu lieu de rudes combats, mais il manquait d’un guide sinon d’une escorte. Certes, il n’était pas venu à Beni Abbès comme aumônier militaire -il n’y en avait d’ailleurs pas- mais pour « chercher d’abord la conversion des infidèles ». Il ajoutait : « en second lieu (sans l’omettre) pour donner les secours spirituels à nos soldats ».

Finalement, voilà notre « marab » à Taghit. Il y restera trois semaines, essentiellement auprès des blessés. Les légionnaires n’étaient pas demandeurs d’un aumônier. Ils n’étaient pas non plus tous de grands dévots. Le bienheureux Charles va les « apprivoiser » par sa présence faite de douceur et de dévouement[5].

Par sa présence attentive, le bienheureux Charles sut rapidement conquérir les légionnaires. Il les écoutait, leur rendait de petits services (comme d’écrire leurs lettres) et finissait par leur parler du Christ avant de les accueillir à la célébration de la messe qu’il avait dite seul les premiers jours.

Le 18 septembre, le bienheureux Charles se rendit à El Moungar accompagné par un détachement de volontaires pour bénir les tombes des soldats morts au combat. Visite aux blessés – honneurs aux morts – mais aussi attention à la détresse de ceux que ces morts laissaient dans le deuil ; ainsi, le 22 septembre 1903, le bienheureux Charles écrivit à la mère du Capitaine Vauchez une lettre consolative tant par la délicatesse de l’intention que par les arguments de foi qu’il développait pour manifester la « bonne mort » du Capitaine bien préparé à ce passage. Il écrivit aussi -ou fit écrire- à d’autres parents de soldats tués à El Moungar pour -disait-il- annoncer la triste nouvelle avant l’arrivée de la froide notification officielle.

Charles de Foucauld laisse ici le témoignage de celui qui a parfaitement compris les ressorts de la mission auprès des militaires spécialement en opération. Il enrichit aussi la geste des légionnaires oubliés au fond de ce désert en cette rude année 1903. Le capitaine Vauchez blessé entraînait jusqu’au bout ses légionnaires au combat à El Moungar ; le Père de Foucauld voulut les entraîner dans un nouveau combat, intérieur cette fois, et roboratif aussi, pour vivre comme au-delà d’eux-mêmes et déjà les yeux fixés sur le Royaume.

v

Oublions les rapports militaires parfois sévères sur les causes du désastre d’El Moungar. Retenons sans doute avec les légionnaires du 2ème R.E.I. fêtant leurs grands anciens les actes d’héroïsme qui se sont écrits dans ce lieu de misère, mais n’oublions pas les marques discrètes d’une richesse cachée mais plus haute qui ont préparé ces hommes à ce combat héroïque et qui ont accompagné les survivants pour leur redonner pleine assurance et, sous la rudesse de l’habit de légionnaire, la finesse du cœur de Celui qui inspirait dans ce même désert le petit frère universel.

El Moungar-1903, un temps révolu, mais un siècle plus tard -aujourd’hui-, les mêmes défis, les mêmes lourdeurs et surtout les mêmes invitations à l’excellence restent le lot du combattant. Courage -certes- mais abnégation, esprit de service, respect de la dignité humaine, tracent l’itinéraire intérieur du soldat. Puisse aujourd’hui encore, quelque nouveau bienheureux Charles -aumônier d’occasion ou de vocation- faire aboutir ce cheminement jusqu’aux portes du Royaume.

Patrick LE GAL

Evêque aux Armées Françaises

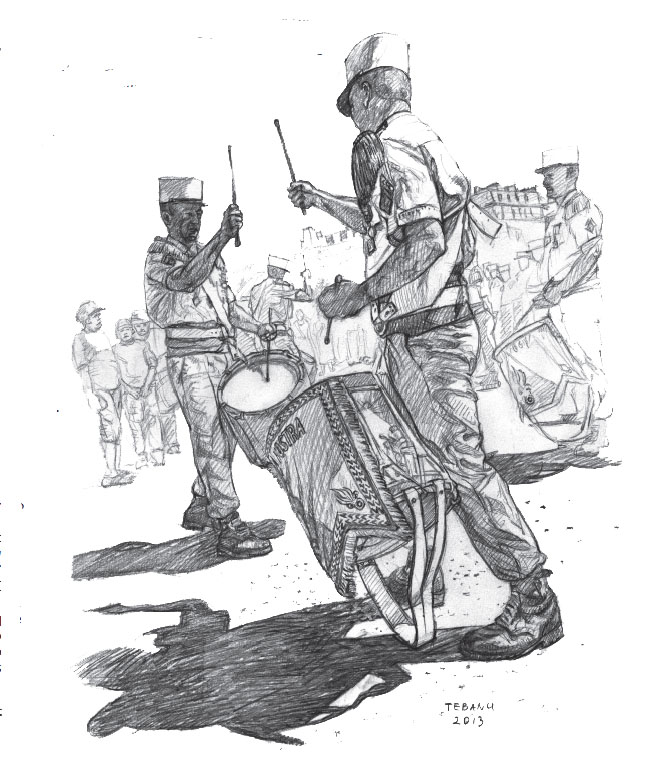

[1] NDLR : Comme chaque année, le 2ème R.E.I. célébrait le souvenir des combats d’El Moungar le 2 septembre. L’évêque aux Armées y avait été invité ; Egmil en rendra prochainement compte.

[2] Cf. : Jacques Gandini – El Moungar – Les combats de la légion dans le sud-oranais – 1900-1903. Extrem’Sud Editions, qui donne documents, commentaires et références.

[3] « Notre situation est plus défavorable pour notre frontière que celle qui existait avant les accords. Nous limitons notre action tandis que celle de nos adversaires reste entière. Il n’y a pas d’œuvre plus décevante que d’essayer d’assurer dans ces conditions la police de mille kilomètres de frontière du Sud-oranais, et il est impossible de faire comprendre aux indigènes l’attitude qui nous est imposée ». (J. Gandini, op. cit. p. 125)

[4] On voit que les réflexions qui avaient conduit Napoléon 1er à s’affranchir des compagnies de transport privées en créant le train (1807) étaient déjà oubliées …